どうも、しょうきです。

皆さんは『大長編 タローマン 万博大爆発』はもう観ましたか?

しょうき

しょうき俺は観に行きましたよ~✨️

でたらめだけど王道で完成度が高い素晴らしい作品でした。

映画の感想はまた後日記事にしたいと思います。

そして今回は、このタローマンに登場している『奇獣(きじゅう)』の元ネタになった岡本太郎の作品たちを紹介・解説をしたいと思います。

奇抜で独特なデザインをしている元ネタを知ると、

もっとタローマンを楽しめること間違いなしですよ!

それでは行ってみましょう。

タローマンを彩る『奇獣』とは?

1970年代の日本に突如現れた、アバンギャルドな怪生物。

町を壊して人々を苦しめたり、時には人々に友好的だったり、タローマンと対決したり、特に何もしなかったりするが、行動原理は一切不明。

怪獣のような巨大な個体が多く、作中でも登場人物から「怪獣」と呼ばれたケースがいくつかある反面、知性を持つとともに等身大あるいはそれ以下のサイズを基本形態とする、所謂宇宙人・異星人に区分されるであろう奇獣も数体確認されており、かなり広い範囲をカバーしている分類である。

さらに奇獣と対峙するタローマンも、そのでたらめでべらほうな行動故に視聴者から奇獣の一種扱いされており、実際本編でも劇場版『タローマン大統領』の中で明確に奇獣の一体として扱われている。

当然、モデルとなったのは岡本太郎が生み出した数々の作品たち。

特撮技術的な面での特徴としては、操演奇獣が多いことが挙げられる(過去に岡本太郎氏がデザインを担当したパイラ人と違い、元々特撮用にはデザインされていないのでしょうがない事ではあるが……)。

ただし、人型から外れた奇獣の一部も、合成と併用してスーツによる撮影が行われている。

尚、『タローマン』の世界線では人が入れなさそうな造形でも、実際にスーツアクターが着込んで演じている(という設定である)が、どの方法も荒唐無稽ででたらめなものばかりである。

『奇獣』たちの元ネタ作品

タローマンの大きな見所の一つでもある『奇獣』は、岡本太郎の作品をモチーフにしています。

ここからは、その奇獣たちの元ネタである作品を紹介します!

1. 飛行奇獣 森の掟

第1話に登場した、首だけの竜のような奇獣です。

背中には大きなチャックがあり、森の怒りを体現するかのように街で暴れまわりました。

元ネタは岡本太郎の絵画『森の掟』

強烈な赤色と牙をむく姿が印象的で、中央の怪物がモチーフとされています。

岡本太郎自身は、この作品について「権力として通用する時は恐ろしいが、チャックが開かれると中身は暴露され、バカみたいなものになってしまう」と解説しており、権力の脆さを表現しているとも言われています。

現在は川崎市岡本太郎美術館に所蔵されています。

2. 梵鐘奇獣 歓喜

第2話に登場した、無数の棘を生やした釣鐘のような奇獣です。

普段は落ち着いた性格ですが、タローマンを苦しめました。

元ネタは名古屋市の久國寺にある『梵鐘・歓喜』

岡本太郎が「猛烈な素人」として造形的な冒険をしようと考えた作品で、個性的な形状にもかかわらず見事な音色を発することで知られています。

岡本太郎がこの鐘を叩いて「芸術は爆発だ!」と叫ぶCMも有名です。

3. 予知奇獣 未来を見た

第3話に登場した、人間に近い体型の奇獣です。

未来を映し出す機械で人々を無気力にさせましたが、でたらめなタローマンの行動は予測不能で、結局機械が壊れて倒されました。

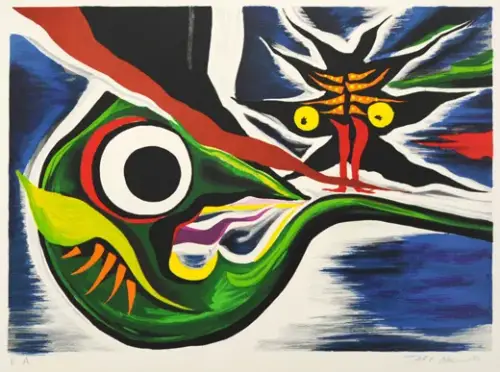

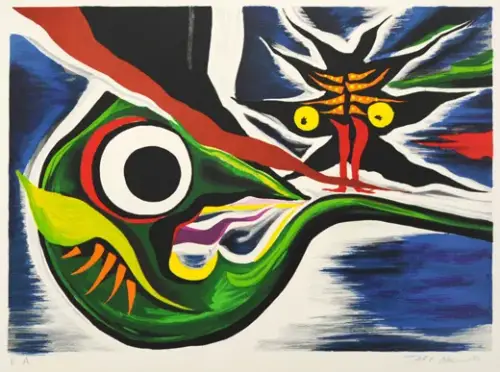

元ネタは岡本太郎の版画『未来を見た』

岡本太郎の作品には目をモチーフにしたものが多く、「見ることは、創ることでもある」と語る彼の芸術観を象徴しています。

奇獣の持つ機械はウイスキー「ロバートブラウン」のノベルティグッズだった「顔」グラスが元ネタとされています。

4. 癇癪奇獣 駄々っ子

第4話に登場し、「これやだ〜!」と叫んで車を放り投げるなど子供のように駄々をこねて暴れ回りました。

タローマン2号に向けて放たれた「芸術は爆発だ!」に巻き込まれて倒れるという哀れな最期を遂げました。

元ネタは岡本太郎の絵画『駄々っ子』

黄色と桃色の対照的な形状と色で構成されており、岡本太郎が提唱した「対極主義」の思想が反映されています。

現在、川崎市岡本太郎美術館に所蔵されています。

5. 高速奇獣 疾走する眼

第5話に登場した、高速で走り回る一つ目の奇獣です。

タローマンとは追いかけっこをしていただけで、実は無害な奇獣でした。

元ネタは岡本太郎の絵画『疾走する眼』

1992年に制作された晩年の作品であり、彼の作品に一貫して見られる「目」のモチーフが印象的です。

現在、川崎市岡本太郎美術館に所蔵されています。

6. 小型奇獣 みつめあう愛

第6話に登場した、惑星ゲルダに住む現地住民です。

地球人から見れば奇獣のような見た目ですが、彼らから見れば地球人が巨人サイズでした。

元ネタは吹田市ダスキン本社ビルにある陶壁画『みつめあう愛』

男女が踊るような構成で、二組の巨大な眼が描かれています。

岡本太郎は「男と女は異質であり。だから一体なんだ」と述べ、「闘いこそ愛であり、愛がなければ闘いはない」という彼の「愛」についての思想が現れている作品です。

7. 双腕奇獣 赤い手青い手

第7話に登場した、鷲野建設の工事現場から出現した2体1組の奇獣です。

TAROMANを吸収してしまったが、実はタローマンがわざと負けた節があります。

元ネタは相模原市にあるオブジェ『呼ぶ 赤い手、青い手』

西門商店街の活性化のために依頼され、赤い手は指を大きく広げ、青い手は指を曲げて人を呼ぶような姿をしています。

8. 剛腕奇獣 傷ましき腕

第8話に登場した、赤いリボンをつけた人間の胸部と右腕を模した奇妙な姿の奇獣です。

日本各地の芸術家をさらい、新しい芸術や思想のエネルギーを食らおうとしましたが、腕相撲で負けそうになったタローマンに爆殺されました。

元ネタは岡本太郎の絵画『傷ましき腕』

鮮やかなピンクのリボン、握りしめられた拳、そして大きな赤いリボンが印象的で、純粋抽象と決別し現実との対決に踏み込んだ岡本太郎の初期代表作です。

この作品は戦火で一度焼失し、戦後に再制作されたものです。

9. 知能奇獣 午後の日

第9話に登場した、地球侵攻を目論む宇宙人の集団です。

日和見主義で具体的な行動を起こさず、ごろ寝していたタローマンに円盤を投げつけられ全滅しました。

元ネタは都立多磨霊園にある彫刻『午後の日』

頬杖をつき、子供のような愛嬌のある表情が特徴で、岡本太郎自身と養女・敏子の墓標にもなっています。

10. べらぼう奇獣 太陽の塔

最終話(第10話)に登場した最強の奇獣です。

上部の顔から強力な光線を放ち、再生能力が非常に高く、バラバラに破壊されても増殖し、街を廃墟にしました。

元ネタは1970年大阪万博のシンボルである『太陽の塔』

万博のテーマ「人類の進歩と調和」へのアンチテーゼとして「ベラボーなもの」を作り上げた岡本太郎の挑戦を象徴する作品です。

内部には《生命の樹》があり、これはタローマンの体内にもあると設定されています。

11. ロボット奇獣 重工業

放送終了後、大阪中之島美術館で開催された「タローマンまつり」にてデザイン画が公開された未登場の奇獣。

エピソード(第18話)に登場しました。

ネギと工場の機械、凶暴性と博士の知性が超融合して生まれた奇獣で、タローマンとビルを武器にした格闘戦を繰り広げました。

元ネタは岡本太郎の絵画『重工業』

産業化された社会のエネルギーと無秩序を表現しているとされます。

12. 複顔奇獣 こどもの樹

第9話で「午後の日」が戦力として保有していたホログラム映像として姿を見せ、劇場版『タローマン大統領』でタローマンと対決しています。

元ネタは東京・青山通り沿いにあるオブジェ『こどもの樹』

子どもの城のシンボルモニュメントとして制作され、様々な顔がひょうきんに描かれ、子どもの自由な発想を象徴しています。

岡本太郎は子どもの創作活動に深い関心を持っていました。

13. 明日の神話 (劇場版に登場)

『大長編 タローマン 万博大爆発』において、重要な奇獣として登場しました。

核爆弾による破壊とそこからの再生を描いた、岡本太郎の最大傑作とされる巨大壁画です。

元ネタは岡本太郎の巨大壁画『明日の神話』

第五福竜丸の被爆事件に着想を得て制作され、原爆の炸裂という悲惨な体験を乗り越え、再生する人々のたくましさを描いています。

現在は渋谷駅の連絡通路に恒久設置されており、誰でも自由に見ることができます。

藤井監督は、この作品のテーマが重く繊細であるため、テレビ版ではなく長編映画でこそ伝えられると考え、起用したと語っています。

あとがき

ということで今回はタローマンに登場した『奇獣たち』の元ネタを紹介しました。

『タローマン』は、「うまくあるな、きれいであるな、ここちよくあるな」という岡本太郎の言葉のように、予測不能ででたらめな展開で視聴者の常識を打ち破りました。

彼の「対極主義」や「マイナスに飛び込め」という哲学が、「奇獣」たちのデザインや行動、そしてタローマン自身の戦い方に色濃く反映されています。

もしこの記事を読んで興味を持ったなら、ぜひ『タローマン』を視聴し、そして元ネタとなった岡本太郎の作品を実際に訪れてみてはいかがでしょうか?

劇場版も大ヒット上映中ですよ✨

てなわけで以上しょうきでした✨

コメント